Petites histoires automobiles

En 1951, déplacer cinq personnes à 160 km/h exigeait aux États-Unis un moteur de cinq litres de cylindrée. Jaguar le réalisa avec 3,4 litres et Mercedes-Benz avec 3 litres seulement. Cette vitesse était autorisée par-tout, sauf aux Etat-Unis, mais le réseau autoroutier était encore rudimentaire. De plus, la qualité des pneus et des freins était insuffisante pour assurer une parfaite sécurité à cette allure. En 1969, le « 160 » était à la portée des berlines de 2 litres (Peugeot françaises, Vauxhall britanniques, Toyota japonaises). Grâce à des moteurs mieux conçus et à des carburants à haut indice d’octane, elles consommaient 11 litres aux 100 km en utilisation normale. Or, il fallait avoir le pied particulièrement léger pour descendre au-dessous de 16,5 litres aux 100 km avec d’anciennes Jaguar ou Mercedes. Freins à disques et pneus à forme radiale avaient diminué les risques, mais, avec le développement du réseau auto-routier, circuler aux heures de pointe relevait de l’exploit.

On ne peut pas schématiser les années 1950 et 1960 aussi facilement que les années 1930. A cette époque, on s’efforçait de créer des automobiles pour les masses sous le regard vigilant des comptables, et d’améliorer la maniabilité et la fiabilité des véhicules. Mais la majorité de la population du vieux continent n’était pourtant pas motorisée en 1939: l’idée d’Hitler d’équiper chaque foyer allemand d’une Volkswagen restait du domaine du rêve.

Trente ans plus tard, le taux qu’on connaissait aux États-Unis (une voiture pour 2,4 habitants) était rattrapé ailleurs: une pour 3,4 en Australie, 4,8 en Suisse et 5 en Allemagne fédérale. Même le Japon, qui produisait plus qu’il ne consommait, connaissait une expansion rapide avec un taux de une voiture pour 19 habitants, ce qui correspondait à un parc de cinq millions de véhicules. L’influence de l’automobile n’avait cessé de s’étendre. La guerre de Corée et la crise de Suez de 1956 n’avaient fait que suspendre le rythme soutenu de la progression, même si cette dernière crise avait prolongé de deux ou trois ans peut-être la carrière des voiturettes. Certes les Arabes ne produisaient plus de pétrole, mais il y avait d’autres sources.

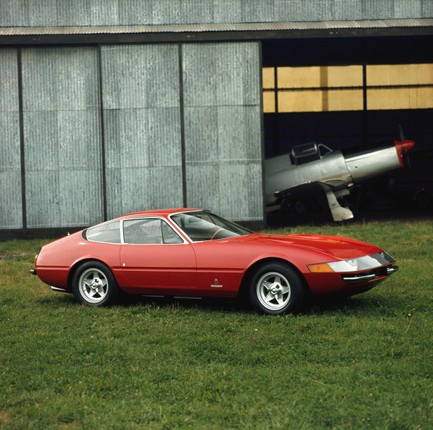

Les voitures, qu’on voulait plus rapides, plus confortables et plus faciles à utiliser, étaient désormais à la portée d’un plus grand nombre de gens .Les meilleurs exemples de cette croissance ne sont pas, en réalité, les prestigieuses GT telles que la Mercedes-Benz 300 SL (1955), la Jaguar Type E (1961) ou la Ferrari Daytona (1968). Il serait plus juste d’évoquer la course à la puissance avec les américaines dont l’apogée se situe dans les années 1950. Les progrès réels effectués chaque année furent cependant sans objet car ils servirent uniquement à rouler beaucoup plus vite en toute légalité dans les agglomérations. L’Europe n’avait que faire de V8 de 300 chevaux,mais elle avait encore les yeux fixés sur Detroit comme plus tard sur Milan ou Turin, et les constructeurs européens furent véritablement contaminés par le style américain. La Volvo 120 suédoise ressemblait beaucoup à une Chrysler 195S, la 1100 Fiat 103 italienne ressemblait à une Ford et la britannique Hillman arborait des ailerons complètement incongrus. Les décorations chromées, inventées pour protéger les flancs bombés, servirent d’abord à rajeunir économiquement les formes et, vers la fin des années 1960, à identifier les modèles sans déchaîner les foudres des ardents défenseurs de la sécurité.

L’amélioration des routes, des freins, des suspensions et des carburants contribua à conjuguer vitesse et sécurité, mais l’apprentissage de la conduite ne suivait pas toujours. À vrai dire, même lorsque la véhémente croisade de Ralph Nader contre l’automobile, il apparut que rien ne pouvait arrêter les progrès de l’automobile. Plus on produit d’automobiles, plus on réduit le coût unitaire et mieux on peut les équiper. Le concept de l’échange-standard défini dans les années 1930 signifiait que les organes compliqués n’étaient plus réparés mais remplacés. C’est ainsi qu’en 1934, André Citroën décida brusquement, au dernier moment, de ne pas présenter sa Traction avec une boîte automatique. Rien de tel n’arriva dans les années 1950. Aux servo-freins déjà couramment montés sur les voitures de luxe dans les années 1920, on ajouta les transmissions automatiques et les directions assistées, utilisées partout aux Etats-Unis en 1955 et largement ailleurs dix ans après. Ces choix constituaient d’appréciables progrès. Mais, sur une grosse voiture, la direction assistée avait le défaut de se traduire par six tours de volant de butée à butée.

Chauffages, radios et lave-glaces étaient déjà répandus en 1950 comme les glaces de séparation de limousine à commande assistée et les capote automatiques sur les cabriolets. Dès lors, les équipements assistés électriques s’appliquèrent aux glaces latérales, aux réglages des sièges, aux antennes radio, aux portes de coffre, voire même aux hayons arrière sur les breaks. Seule la pompe à pneus actionnée par la boite de vitesses, équipement à la mode dans les années 1920, ne fut pas reprise. Mais aux dires de la publicité, les pneus modernes, sans chambre, ne crevaient plus.

En 1969, les défenseurs acharnés de la sécurité et de l’anti-pollution attendaient encore pour exercer leurs talents. Seuls les embouteillages, toujours plus importants, noircissaient le tableau. Dès les salons de l’année 1960, les compactes américaines et la Mini de la British Motor Corporation (BMC) en avaient tiré les conséquences. Comme à la suite de l’ancienne loisir les cyclecars en France, les compactes évoluèrent de manière imprévue vers les pony cars telles que la Ford Mustang et la Chevrolet Camaro. Elles avaient beau être compactes, elles s’écartaient complètement des concepts utilitaires précédents. Leur existence fut courte mais brillante avant de dis-paraître sous une nouvelle réglementation dans les années 1970.

La Mini fut une toute autre affaire. Elle n’inaugura ni la production en masse de la traction avant ni même le moteur transversal : l’allemande DKW avait atteint ces deux objectifs en 1931 avant d’être vendue partout dans le monde à plus de 200 000 exemplaires. Elle ne fut pas non plus la pre-mière quatre-places ultra-compacte : la Fiat 600 à moteur arrière de Dante Giacosa (1955) fut seulement un peu plus longue et nettement plus étroite que la Mini. Elle apporta une solution aux problèmes posés par les compactes : tous les organes mécaniques y étaient regroupés à l’extrémité la plus logique. Elle réussit à offrir au public une traction avant qui ne réclamait aucune aptitude particulière au niveau de la conduite. Et si quelques rares concurrents avaient aussi incorporé la boîte dans le carter, le concept de base s’était bien imposé en 1969.

Les Citroën DS 19 et dérivées (dès 1955) rès complexes ne furent guère imitées mais BMC réussit à monter un six cylindres en ligne transversalement dans sa coque et General Motors appliqua la formule à des Cadillac et Oldsmobile, grandes et complètement automatisées. L’ancien système survivait néanmoins. Ford, General Motors (sur les plus petits modèles), Mercedes-Benz et Volvo furent de ceux qui estimèrent que le système classique était financièrement plus sûr.

Ainsi, la Cortina de Ford Angleterre se vendit plus que les modèles Austin/Morris 1100. Fiat diminua les risques en présentant des modèles selon les trois architectures concurrentes. Davantage de pays produisaient alors davantage d’automobiles, sans se soucier de rationalisation, ce qui paraît incompréhensible à notre époque de Ford Fiesta. Il fallut attendre 1968 pour voir Ford commencer à standardiser ses productions européennes. Cologne avait auparavant entretenu une production de tractions avant et de moteurs en V.

En Australie, la production de base restait la vieille Falcon compacte de Detroit, alors qu’au Brésil, une fusion localisée de Willys et de Renault donnait le jour à d’étonnants hybrides. Parmi les nations automobiles reconnues comme telles en 1950, la Suède et l’URSS devinrent de grands exportateurs. L’industrie espagnole, sans originalité significative, réussit à équiper le pays en véhicules. En 1960, les routes espagnoles faisaient figure de musée de l’automobile. Neuf ans plus tard, cette comparaison n’avait plus cours, mais la production de SEAT, des modèles Fiat dépassés, suffisait à assurer un volume appréciable d’exportations.

En Australie, la Holden de GM fut rejointe par les dérivés de Ford, Chrysler et BMC, cette dernière comprenant un « petit » six-cylindres produit nulle part ailleurs. Israël produisit la Sabra, la Turquie, l’Anadol, l’Inde, l’Hindusthan, dérivée de Morris, (ainsi qu’une version locale de Fiat) et Taiwan la YLN d’origine Datsun. Toutes ces voitures étaient uniquement destinées au marché intérieur. En Argentine et au Brésil, la productions’accrut brusquement. Les statistiques de 1959 font état d’environ 15 000 voitures particulières construites en Argentine et pratiquement aucune au Brésil. Les mêmes chiffres en 1969 sont respectivement de 153 665 et 254 910 voitures. Toutes sont, bien entendu, des variantes de modèles américains et européens courants, mais les composants sont souvent réalisés sur place.

Enfin, voici le Japon. En 1950, les automobiles japonaises (1 594 exemplaires livrés) s’apparentaient à un modèle Austin d’avant-guerre, sous une forme vieillie et construite à la main. Seule Nissan-Datsun produisait en quantité appréciable. Huit ans plus tard, les dix constructeurs sortaient des voitures encore vieillottes, mais plus proches des standards européens. Or, les résultats de 1969 (3 200 000 voitures fabriquées, 500 000 exportées) se comparent à ceux de l’Allemagne fédérale ou de la Grande-Bretagne. De plus, ils étaient le fait d’un nombre restreint de firmes. Daihatsu et Hino étaient sous le contrôle de Toyota, et Prince et Aichi avaient été entièrement absorbées par Nissan.

La fin des années 1970 était encore loin. Même en l’absence des 4 x 4 (l’Audi Quattro et les tout-terrains étaient encore à naître), des voitures en kit, des camping-cars et des répliques de modèles anciens qui apparurent dans le sillage des vraies « classiques » aux prix toujours plus élevés, la variété était immense.Dans les années 1930, très peu de voitures étaient agréables à conduire et, hormis les modèles sportifs ou exotiques, seuls deux modèles étaient réellement plaisants. À cet égard, les années 1960 furent une époque mémorable : elles virent naître la Mini et sa remarquable tenue de route, les premières spiders NSU-Wankel qui atteignaient les 7 000 tours-minute en troisième sans aucune vibration. Et que dire de la prise en main d’une Porsche 356 à San Francisco où, même sans être habitué à la circulation locale et à ses règles. Ou encore de l’Alfa Romeo Giulia, avec sa direction précise et sa boîte de vitesses magnifiquement étagée (c’était malheureusement aussi une mine de rouille !).

A suivre… !